近日,厦门大学海洋生物地球化学全国重点实验室、海洋与地球学院曹知勉教授等在海洋钡的地球化学循环及其示踪生物泵方面取得新进展,相关成果以“Quantifying organic carbon remineralization in the twilight zone of the western North Pacific using particulate excess barium”为题,发表于Global Biogeochemical Cycles.

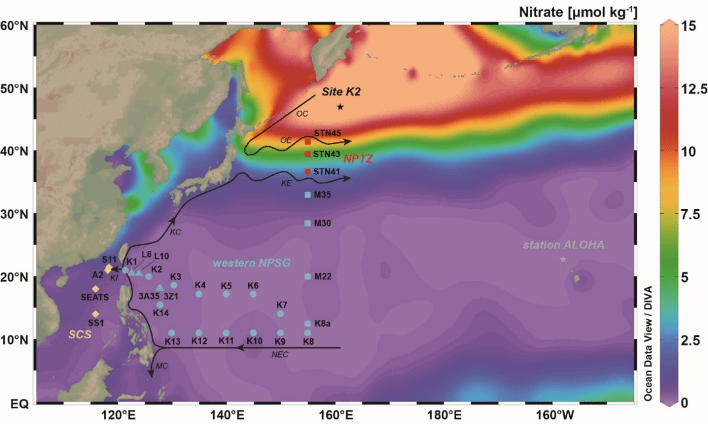

海洋生物泵将溶解无机碳转化为有机碳并输送至深海,在调节大气CO2浓度方面发挥关键作用,而深海储碳过程受到弱光层(150-1000米)内生物地球化学过程的深刻调控。海水中的超额颗粒钡(particulate excess barium,PBaxs)主要以重晶石形式存在,其形成与有机碳输出和降解密切相关,因此被广泛用于估算弱光层有机碳再矿化通量(FOC_remineral)。本研究集成8个航次采集的高分辨率PBaxs浓度数据(图1),系统地分析了西北太平洋不同区域1000米以浅水体中PBaxs的分布特征,并应用其揭示了弱光层FOC_remineral的显著空间变化。

图1. 西北太平洋航次颗粒钡采样站位。站位覆盖西北太平洋副热带流涡区(western NPSG)、北太平洋过渡区(NPTZ)和南海(SCS);K2站(Site K2)和ALOHA站(station ALOHA)为文献对比站位,背景为表层硝酸盐浓度

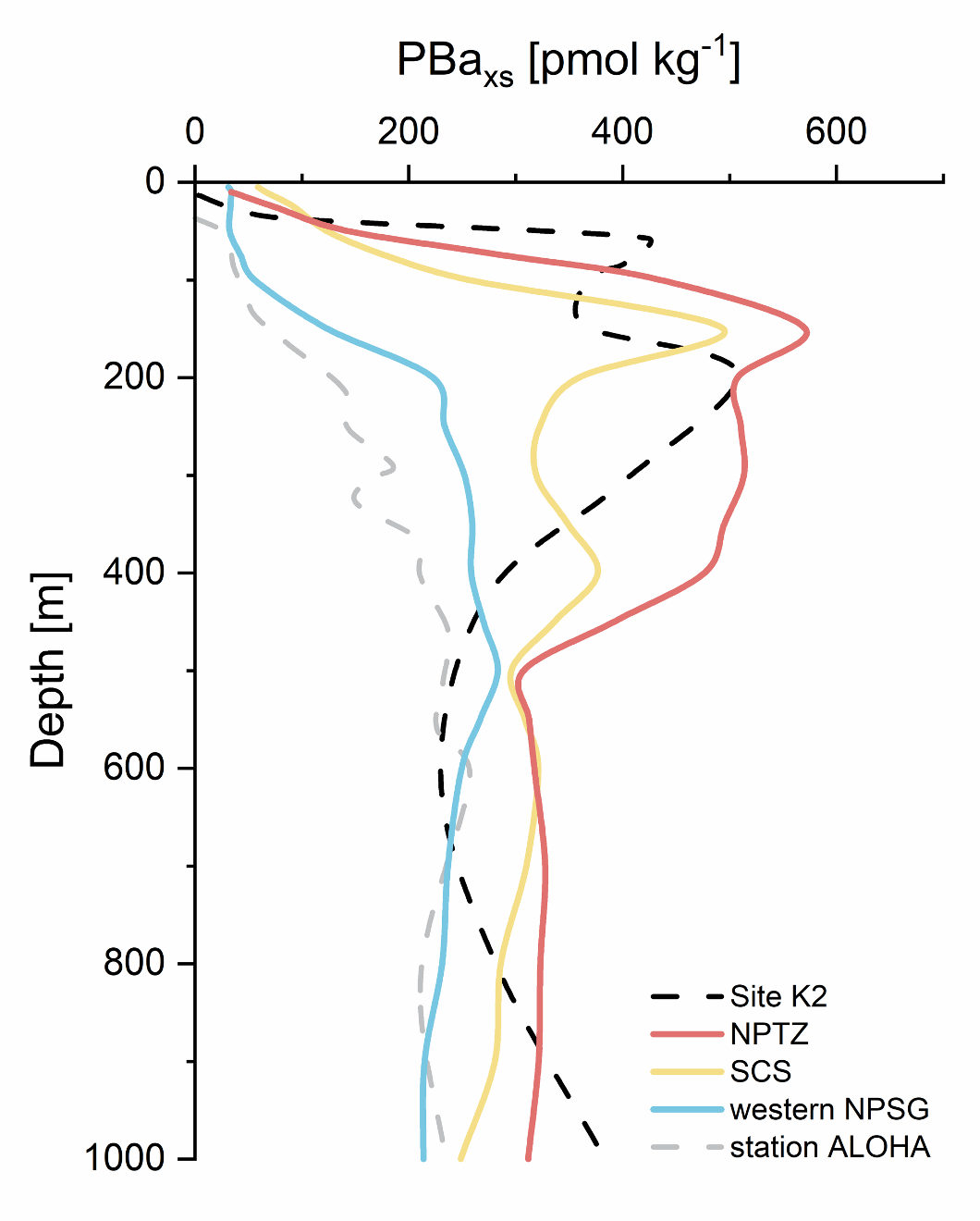

不同区域0-1000米的平均PBaxs浓度分布存在显著差异:南海、北太平洋过渡区和K2站的PBaxs浓度较高,弱光层极大值显著且层位较浅;而西北太平洋副热带流涡区和ALOHA站的PBaxs浓度较低,弱光层极大值相对微弱且层位相对较深(图2)。这一空间变化特征暗示西北太平洋不同区域的弱光层有机碳再矿化强度各异。

图2. 北太平洋各区域1000米以浅水体中超额颗粒钡(PBaxs)平均浓度的垂直分布

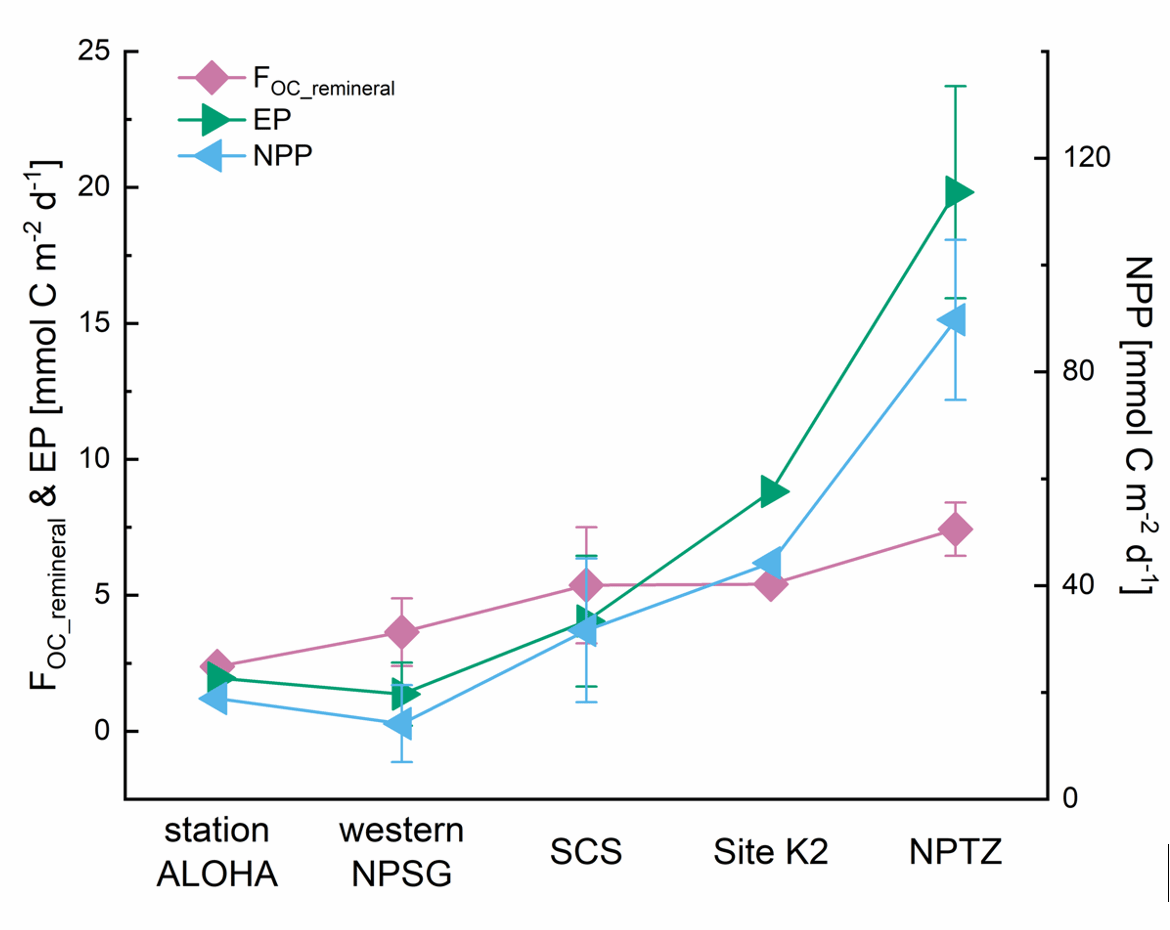

图3. 北太平洋各区域弱光层有机碳再矿化通量(FOC_remineral)、真光层净初级生产力(NPP)和有机碳输出通量(EP)

结合海水CFC-11浓度示踪的水团年龄和表观耗氧量数据,本研究估算了弱光层150-600米有机碳分解的耗氧速率(OUR),并建立了适用于西北太平洋的深度加权平均PBaxs浓度与OUR的经验关系。基于该关系和Redfield比值,定量评估了北太平洋不同区域弱光层有机碳再矿化通量。结果显示,高营养条件的北太平洋过渡区FOC_remineral较高,而寡营养的西北太平洋副热带流涡区和南海的FOC_remineral相对较低(图3)。此外,卫星遥感获取的真光层净初级生产力(NPP)和输出生产力(EP)的空间变化格局与弱光层FOC_remineral基本一致(图3),证实了海洋表层与中层碳循环的紧密联系。

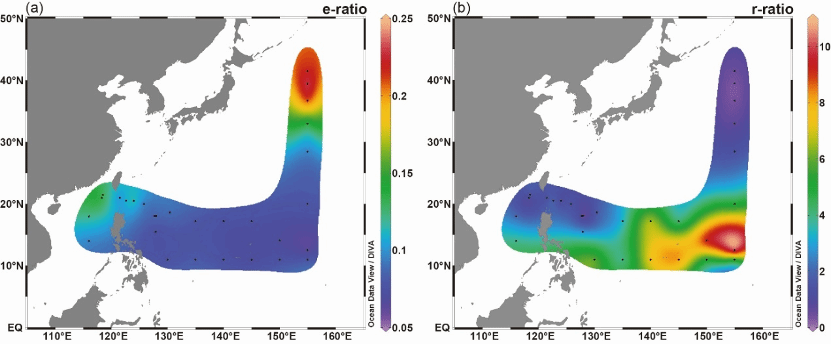

基于NPP、EP和FOC_remineral数据,本研究进一步估算了真光层生物泵的有机碳输出效率(e-ratio)和弱光层有机碳再矿化率(r-ratio)。北太平洋过渡区具有较高的e-ratio和较低的r-ratio(图4),表明该区域生物泵的固碳、储碳能力较强;而西北太平洋副热带流涡区和南海的e-ratio较低而r-ratio较高(图4),固碳、储碳能力相对较弱。

图4. 西北太平洋及南海真光层有机碳输出效率(e-ratio)和弱光层有机碳再矿化率(r-ratio)的空间分布

本研究有效验证了超额颗粒钡作为弱光层有机碳再矿化指标及评估海洋生物泵效率的可行性,(半)定量追踪了西北太平洋及其边缘海中有机碳从表层生产、输出到中层再矿化的动态过程,相关数据和结果有助于提升对海洋弱光层碳循环和全水柱生物泵过程及其作用的理解和认识。

该论文第一作者为厦门大学2022级博士生袁毅,通讯作者为曹知勉教授,合作作者包括厦门大学戴民汉院士、黄毅彬副教授等,德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心Martin Frank教授和张周凌博士。该研究获得国家自然科学基金创新研究群体项目(42421004)、国家重点研发计划项目(2023YFF0805001)和国家自然科学基金共享航次项目(42149303)的联合资助。袁毅获得国家留学基金委“海洋环境创新型人才国际合作培养项目”奖学金的支持。

Yuan, Y., Zhao, S., Lin, W., Li, Y., Yu, J., Huang, Y., Zhang, Z., Frank, M., Dai, M., Cao, Z.*, 2025. Quantifying organic carbon remineralization in the twilight zone of the western North Pacific using particulate excess barium. Global Biogeochemical Cycles, 39, e2025GB008755.

https://doi.org/10.1029/2025GB008755

供稿|曹知勉课题组

审核|朱佳 苏颖

排版|陈蕾

审核|杨伟锋 柳欣