近日,厦门大学海洋生物地球化学全国重点实验室、环境与生态学院、生态文明研究院张增凯教授团队系统评估了2015-2022年中国A股上市公司价值链的碳损失风险,并揭示了投资者在资本市场中对碳损失风险要求补偿性溢价。相关成果以“Investors demand carbon damage risk compensation in China”为题发表在Cell子刊iScience上。

随着全球气候变化风险日益凸显和相关政策持续收紧,企业碳排放带来的经济成本正愈发受到资本市场与投资者的广泛关注。碳排放不再仅是环境外部性问题,而是正通过政策规制等手段被内部化,进而演变为企业的实质财务风险,即碳损失风险。碳排放水平较高的企业往往面临更高的风险,其资产定价会被投资者要求更高的预期回报,形成了所谓的“碳风险溢价”。然而,现有研究多聚焦于欧美等发达国家市场,中国作为全球最大碳排放国,其资本市场是否以及如何反应碳损失风险,仍缺乏实证证据。特别是中国上市公司的碳足迹主要来源于其庞大的价值链上下游,而该环节的碳排放信息披露长期不足,因此,探究投资者对碳损失风险的认知与反应,已成为一个亟需解答的问题。

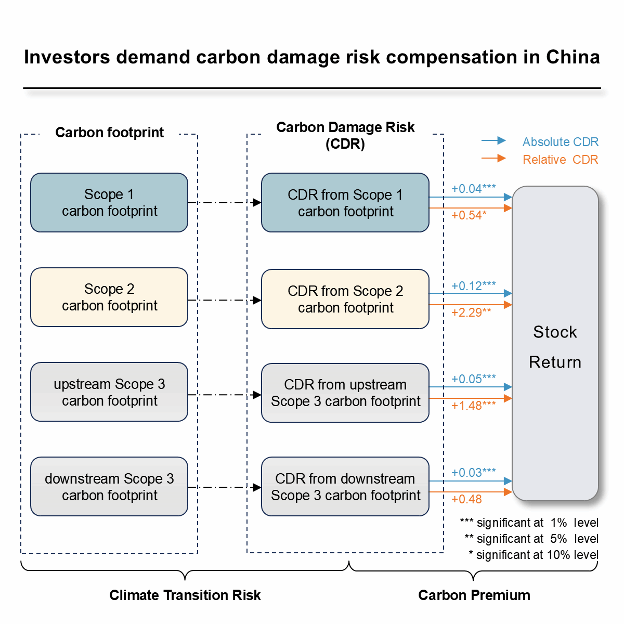

图1. 研究论文框架图

研究构建了覆盖2015-2022年全部A股上市公司的碳足迹数据库,为全面评估企业碳损失及其风险奠定了坚实的数据基础。核算结果表明,中国上市公司碳排放总量由2015年的约54.62亿吨增长至2022年的约78.37亿吨,总体呈逐年上升趋势,且在疫情后经济复苏期间出现显著增长。从结构上看,企业上下游价值链相关的排放(范围3)占比最大,超过企业的直接排放(范围1)和外购电力和能源产生的排放(范围2)。

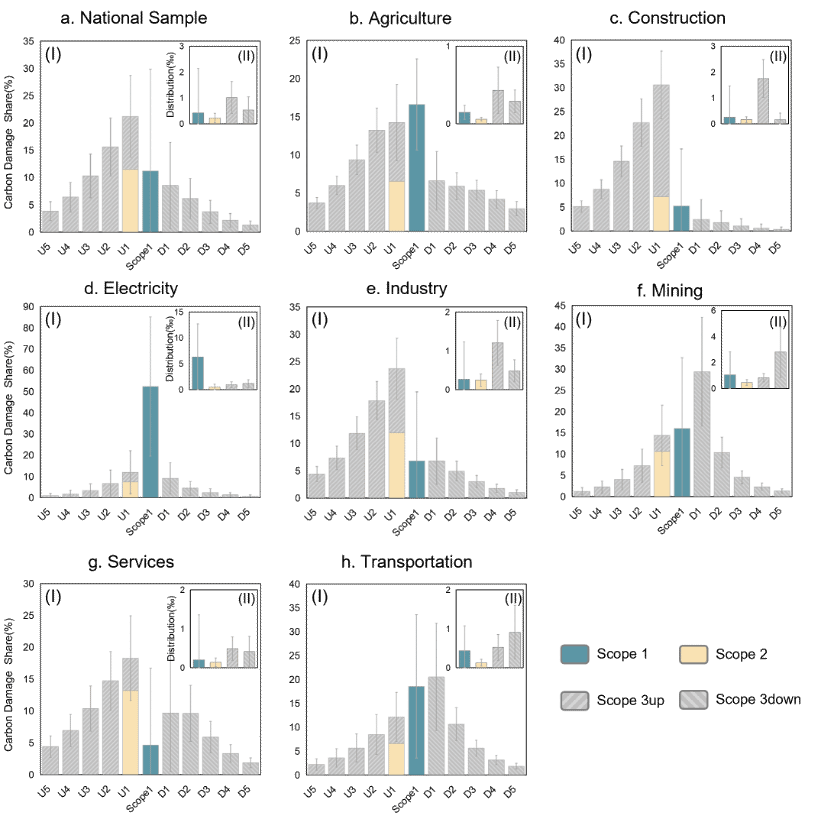

基于对上市公司碳足迹的全面核算,本研究进一步引入社会碳成本(Social Cost of Carbon,SCC),将企业活动各环节的碳排放量转化为相应的经济损失,从而衡量企业行为对社会造成的负外部性。研究结果表明,中国上市公司的碳损失主要源于价值链排放,其中一级供应商为关键贡献源,平均占总碳损失的21.58%。不同行业之间呈现显著差异,电力企业碳损失最高,且以直接排放为主,采矿企业的碳损失则以下游用户贡献最为突出,而工业、建筑和服务业则普遍表现为间接排放驱动。

根据庇古理论(Pigouvian theory),碳排放所带来的负外部性可以通过政策干预和市场机制(如碳交易体系)实现内部化。在此理论框架下,本研究将“绝对碳损失风险”定义为企业碳排放量在中国碳交易体系覆盖范围内所对应的货币价值,用以衡量其受气候政策直接约束的程度;同时构建“相对碳损失风险”指标(即绝对碳损失风险占营业收入的比重),以控制企业规模与产出水平的异质性影响。

进一步,研究利用多期回归模型,将两类碳损失风险指标作为核心解释变量,系统检验其对中国上市公司股票回报的影响。在控制公司规模、账面市值比、股本回报率及杠杆水平等一系列财务特征后,实证结果保持稳健。研究发现,无论是范围1(直接排放)、范围2(外购电力排放),还是范围3(上下游价值链排放),其绝对碳损失风险均与股票回报呈显著正相关。换言之,碳损失风险越高,投资者要求的预期回报越高,资本市场已形成显著的“碳风险溢价”现象。

然而,与绝对风险指标的普遍显著性相比,相对碳损失风险的影响则较为有限,仅在范围1、范围2和范围3上游排放中呈显著正相关,而范围3下游排放对投资回报的影响并不显著。这一差异表明,投资者在定价时更关注由绝对排放规模所带来的政策与财务不确定性,而对于与产出效率挂钩的相对风险敏感度较低。该发现与中国当前以总量管控为主的碳政策结构相一致。同时,范围3上游风险的显著相关性,也揭示了资本市场逐步将价值链风险纳入投资决策的趋势。

表2 相对碳损失风险溢价结果

通过对2015-2022年中国A股上市公司的全价值链碳损失风险的系统评估,本文为新兴市场存在“碳风险溢价”提供了实证支持。研究发现,碳损失风险与股票回报存在显著正相关,揭示投资者会要求对碳损失风险进行补偿,表明中国资本市场存在“碳风险溢价”,凸显了价值链排放在企业气候风险管理与国家政策制定中的重要地位。

该论文共同第一作者为环境与生态学院2023级硕士研究生路子祺和2024级硕士研究生章钰,通迅作者为张增凯教授。该研究获得国家自然科学基金(72474188,72394404)和国家重点研发计划(2022YFC3105405)的联合资助。

Lu, Z., Zhang, Y., & Zhang, Z. (2025). Investors demand carbon damage risk compensation in China. iScience. 113534.

https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113534

供稿|张增凯

编辑|王秀秀 朱佳

排版|陈蕾

审核|苏婕 柳欣