近日,厦门大学海洋生物地球化学全国重点实验室史大林教授团队在聚球藻响应二氧化碳升高和铁限制方面取得新的研究进展,相关成果以“Effect of increased carbon dioxide and iron limitation on coastal and oceanic strains of Synechococcus”为题发表于Limnology and Oceanography.

聚球藻(Synechococcus)是海洋中分布最广的蓝藻类群之一,近岸与远洋生态型聚球藻因其所处海域的铁浓度存在显著差异,可能演化出不同的低铁适应策略。工业革命以来海洋CO2浓度的持续升高,既会影响铁的生物可利用性,也会改变浮游植物对铁的需求,进而潜在地影响铁限制条件下浮游植物的固碳和生长。因此,厘清不同生态型聚球藻如何响应CO2升高和铁限制,对解析海洋碳循环过程及其在全球气候反馈中的作用具有重要意义。

本研究分别以聚球藻的远洋株WH8102和近岸株WH5701为研究对象,在不同铁浓度和CO2浓度(400 vs 700 μatm)条件下开展受控培养实验,测定生长速率、光合生理、CO2浓缩机制(CCM)运行效率、铁利用效率和氧化应激等指标,系统比较两种生态型聚球藻的差异化响应策略。

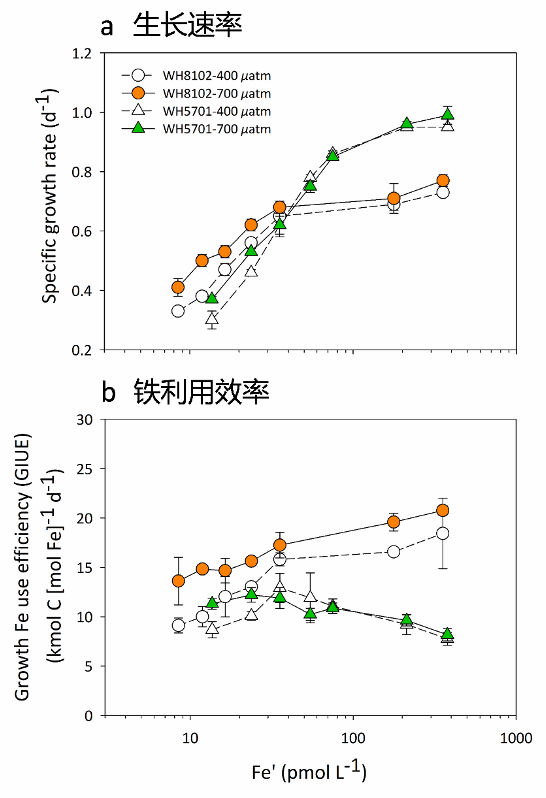

结果显示,近岸株WH5701的生长受低铁的抑制程度显著高于远洋株。在铁充足的条件下,CO2浓度增加轻微促进远洋株WH8102的生长速率和铁利用效率,但对近岸株则没有显著影响。然而,在低铁条件下,CO2浓度增加显著促进了两株聚球藻的生长速率和铁利用效率,并且在相同的铁限制程度下远洋株的增幅更大(图1)。

图1. 远洋株WH8102和近岸株WH5701在不同CO2浓度和铁浓度下的比生长速率(a)和铁利用效率(b)

进一步研究发现,相较于近岸株WH5701,远洋株WH8102通过三重优化策略实现在低铁-高CO2浓度下的高效生长:(1)将有限的铁更多地分配给光合蛋白从而提高了铁的利用效率(图2);(2)CO2浓度升高显著降低了低铁下的氧化胁迫程度,降低细胞耗能(图3a);(3)显著下调其低效的CO2浓缩机制以节省能量(图3c)。综上,未来CO2浓度的持续上升或将重塑铁限制海域聚球藻的生长速率与群落结构。

图2. 远洋株WH8102和近岸株WH5701在不同CO2浓度和铁浓度下(WH8102: 低铁11 pM,高铁166 pM;WH5701: 低铁22 pM,高铁200 pM)的含铁光合蛋白PsbA(a, e)、PetC(b, f)和PsaC(c, g)含量,以及光合铁含量占细胞内总铁含量的比值(d, h)

图3. 远洋株WH8102和近岸株WH5701在不同CO2浓度和铁浓度下的相对活性氧水平(a, b)以及碳酸氢盐浓度与固碳速率之间的关系(c, d)

该论文第一作者为厦门大学博士生王欢,通讯作者为厦门大学史大林教授和洪海征教授,美国北卡罗来纳大学William G. Sunda教授及厦门大学硕士毕业生沈海琪为共同作者。该研究获得国家自然科学基金、国家重点研发计划、“111”计划以及科学探索奖等的联合资助。

Wang, H., Sunda, W. G., Shen, H., Hong, H.* and Shi, D.* 2025. Effect of increased carbon dioxide and iron limitation on coastal and oceanic strains of Synechococcus.Limnology and Oceanography 70(8): 2365-2380.

https://doi.org/10.1002/lno.70130

供稿|王欢

编辑|朱佳 苏颖

排版|陈蕾

审核|林昕 柳欣